Die Checkliste – wiederkehrende Aufgaben perfektionieren

Als Wissensarbeiter, Projektleiter oder Manager bzw. deren Berater bist Du mit folgenden Fragen konfrontiert:

- Wie können wir sicherstellen auch in hektischen Situationen bei wiederkehrenden Aufgaben nichts zu vergessen?

- Auf welche Weise lässt sich der Ist-Zustand einer Sache mit Hilfe klarer Kriterien ermitteln?

- Womit weisen wir die ordnungsgemäße Umsetzung einer Tätigkeit nach?

Unterstützung findest Du in einer Checkliste und der mit ihr verbundenen strukturierten Prüfung von Abläufen und Ergebnissen.

Ergebnis: Anleitung zur Ermittlung eines Ist-Zustands oder Herstellung eines Soll-Zustands erstellt

Teilnehmer: mind. 1

Dauer: ab 10 Minuten (je Sachverhalt)

Utensilien: Zettel & Stift oder Notebook & Office Software

Sofort mit professionellen Templates starten?

Nutze die Consulting Methodenvorlagen XXL mit über 460 Office Vorlagen für Deinen Projekterfolg!

Zweck

Nutze eine Checkliste für zwei Typen von wiederkehrenden Aufgaben:

- Ermittlung des vorliegenden Ist-Zustandes

- Herstellung eines idealen Soll-Zustandes

Betrachtungsgegenstand Deiner Liste können dabei Prozesse, Organisationen, Systeme oder andere reale bzw. virtuelle Sachverhalte sein.

Eine Checkliste ist immer dann sinnvoll, falls es sich um wiederholt durchzuführende Tätigkeiten handelt. Nutze das einfach einsetzbare Bestimmungs- und Kollektionswerkzeug für Dinge,…

- die Du auch in stressigen Umständen fehlerfrei absolvieren möchtest, weil die Folgen sonst schwerwiegend wären (z.B. Checkliste für das Fällen von Entscheidungen)

- die Du alltäglich machst und wo Routine dazu führt, etwas zu vergessen (z.B. ToDo-Liste wöchentliche Zeiterfassung)

- die Du nicht alltäglich machst, in der Dir daher die Routine fehlt (z.B. Checkliste für die Zusammenstellung der Jahressteuererklärung)

- die Du strukturiert nach einem spezifischen Ablauf abarbeiten musst (z.B. Checkliste für die Durchführung eines Trainings)

- die Du an einen Mitarbeiter samt dem damit verbunden Wissens delegieren möchtest (z.B. Prüfliste für Softwarequellcode)

- die Du unter schrittweiser Konsultation unterschiedlicher Personen abarbeitest (z.B. Laufliste beim On- oder Offboarding in einer Organisation)

Checklisten kapseln Wissen. Sie geben Orientierung, senken Risiken und sichern Qualität ab. Zudem Dokumentieren Checklisten absolvierte Tätigkeiten, sorgen damit für Transparenz und Nachweisbarkeit.

Geläufige Synonyme in der Praxis sind Prüfliste, Frage(n)katalog, Anforderungsliste, Laufliste, Klarliste bzw. Leitfaden. Tatsächlich sind diese Konzepte allesamt Sondertypen der Checkliste.

- Mit der Prüfliste stellst Du die Qualität eines Sachverhaltes sicher.

- Der Frage(n)katalog dient Dir als Diskussionsstütze für Interviews.

- Eine Laufliste nutzt Du zu Absolvierung eines mit mehreren Personen verbundenen Prozesses.

- Die Anforderungsliste enthält eine Sammlung von Anforderungen.

- Die Klarliste kommt im Flugwesen zum Einsatz.

- Schließlich arbeitest Du mit dem Leitfaden systematisch eine Aufgabe ab.

Aufbau

Checkliste – „Was möchte ich bestimmen bzw. sicherstellen?“

Eine Checkliste kann auf einer einzelnen DIN-A4 Seite untergebracht werden und nur eine handvoll Punkte umfassen. Das andere Extrem ist eine Liste, die mehrere hundert Seiten umfasst und als Buch daherkommt. Allen Checklisten gemein sind folgende Elemente.

Eine gute Checkliste besitzt einen aussagekräftigen Titel. Ganz oben auf der Liste hinterlegt, beschreibt dieser den Einsatzzweck und -zeitpunkt der Liste. Zudem kann die Liste Meta-Infos wie den Autor nebst Kontaktdaten, ein Datum der letzten Aktualisierung sowie eine Kurzbeschreibung enthalten.

Fragepunkt – „Welcher Aspekt wird betrachtet?“

Die wichtigsten Elemente einer Checkliste sind ihre Fragepunkte. Hier stecken das Fach- und Anwendungswissen, die Zielorientierung, der Handlungsleitfaden.

Fragepunkte können offene bzw. geschlossene Fragen, Aussagen, Regeln, Prozessschritte (samt Zeitangaben und Fristen) oder Aspekte eines Sachverhalts etc. sein.

Ein Punkt kann Bedingungen enthalten (z.B. „Falls Sie…“, „Nur relevant, sobald…“) und der Liste damit Variabilität verleihen.

Formuliere Fragepunkte aus Perspektive des Checklisten-Nutzers in der Präsenszeitform. Halte Dich knapp und prägnant, mit so wenig Text wie möglich. Jeder Punkt enthält exakt einen Aspekt, ist also atomar. Vermeide Negationen (z.B. ’nicht‘, ‚keinesfalls‘), Doppeldeutigkeiten und Verschachtelungen.

Die einzelnen Punkte auf der Liste sollten weder zu weit gefasst werden, noch jeglichen Handlungsspielraum verwehren. Keiner verwendet Checklisten, bei denen die Fragen erst mühsam verstanden, kleinteilig interpretiert und langwierig auf die aktuelle Situation übertragen werden muss.

Stelle zudem sicher, dass die Fragepunkt Deiner Checkliste inhaltlich überlappungsfrei sind und den Ist- bzw. Soll-Stand vollständig erfassen. Die Liste erfüllt damit das MECE Prinzip.

Antwortpunkt – „Welche Ausprägung besitzt der Aspekt in der Realität?“

Der Antwortpunkt wird vom Nutzer bearbeitet. Hier steckt der Erfüllungsgrad, entweder vom Ist- oder dem Soll-Zustand. Im einfachsten Fall ist der Antwortpunkt ein Kästchen, in welches ein Häkchen gesetzt wird. Im kompliziertesten Fall handelt es sich um ein Feld, welches der Nutzer mit Text ausfüllen muss.

Beispiele für Textfelder sind Antworten, Unterschriften oder Zustandsbeschreibungen. Weitere typische Antwortformen sind Skalen (von 1 bis 5), die Ja/Nein-Auswahl oder eine vorgegebene Liste von Ankreuzmöglichkeiten.

Achte darauf, dass ein Antwortpunkt zum Fragepunkt passt und dem Nutzer direkt klar ist, was er in das Feld eintragen muss. Auch Antworten sollten sofort erfassbar sein und inhaltlich überlappungsfrei sowie vollumfassend gestellt werden. Erneut erfüllt Deine Liste damit das MECE Prinzip.

Zusatzinformationen – „Welche Zusatzinfos & Struktur gibt die Checkliste?“

Eine Checkliste kann zudem weiterführende Infos beinhalten. Gelegentlich zu finden sind (Negativ-)Beispiele, Erklärtexte, Anwendungshinweise, Kontaktdaten oder Einsatzbeschränkungen.

Die Anordnung von Frage- und Antwortpunkten ist dann wichtig, falls der Nutzer mit der Checkliste einen Prozess durchläuft oder einen Sachverhalt nach einem bestimmten Ablauf untersuchen bzw. entwickeln sollte.

Beispielsweise ist meine digitale Einkaufsliste analog der Produktauslage im Supermarkt angeordnet. Ich laufe – je nach Markt mit oder gegen den Uhrzeigersinn – immer den Standardkreis von Eingang zur Kasse und packe dabei alle Waren in den Einkaufswagen, die auf der Liste als offen markiert sind.

Ebenfalls möglich ist das thematische Sortieren der Punkte nach fachlichen, technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen etc. Kriterien. So ordne ich beispielsweise auf meiner Packliste für Dienstreisen die Objekte nach Kleidung, Hygieneartikel, Schreibmaterial und Elektronik.

Anwendung

Wiederholt sich eine Aufgabe? Dann solltest Du über eine Checkliste nachdenken, speziell wenn Sie direkt auf die Kernprozesse Deiner Wertschöpfung einzahlt! Gehe dabei nach folgendem Verfahren vor.

1. Entwickeln

Versetze Dich in die Rolle des Nutzers der Checkliste.

- In welcher Situation setzt der Nutzer die Checkliste ein?

- Was braucht er?

- Über welches Vorwissen verfügt er?

- Was möchte er erreichen?

- Will er einen Ist-Zustand ermitteln oder einen Soll-Zustand erreichen?

- Spielt die Reihenfolge eine Rolle?

Designe die Erstfassung der Checkkiste mit so wenigen Frage- und Antwortpunkten wie möglich. Nutze dazu Kreativ- und Beobachtungstechniken wie das Brainstorming und die Observation.

2. Verproben

Setze die Checkliste testweise im Feld ein.

- Kann in jedem Fall der korrekte Ist-Zustand ermittelt werden?

- Ist es dem Nutzer immer möglich den Soll-Zustand zu erreichen?

- Welcher Punkt fehlt auf der Liste, ist überflüssig oder kann verbessert werden?

Bitte Kollegen, Partner und Kunden die Liste zu lesen. Optimiere die Liste, bis sie passt und ihr Nutzen maximiert wird.

3. Nutzen

Nutze die Checkliste, sobald die Aufgabe ansteht. Stelle sie zudem Kollegen, Partner und Kunden zur Verfügung.

Nicht jede Checkliste landet einen Volltreffer. Manchmal ändert sich die Aufgabe bzw. ist die Tätigkeit schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass keine begleitende Liste mehr erforderlich ist. Entrümple nicht gebrauchte Listen.

4. Aktualisieren

Spendiere regelmäßig genutzte Listen ein Update.

- Passen die Frage- und Antwortpunkte noch für den Abarbeitungsprozess?

- Sind die bedingten Punkte noch notwendig?

- Hat sich etwas am Ist-Zustand geändert?

Die Welt dreht sich und auch die beste Checkliste ist irgendwann einmal veraltet. Ändern sich Ist- oder Soll-Zustand, dann sollte auch Deine Checkliste nachgezogen werden.

Beispiele

Checkliste für den Projektstart & Projektschluss

Ein neues Projekt steht an und vieles ist neu: der Kunde, das Umfeld, das Team und die Inhalte. Jetzt bloß nichts vergessen. Unterstützung findest Du in einer Projektstart Checkliste. Für den fulminanten Abschluss hilft die Projektende Checkliste.

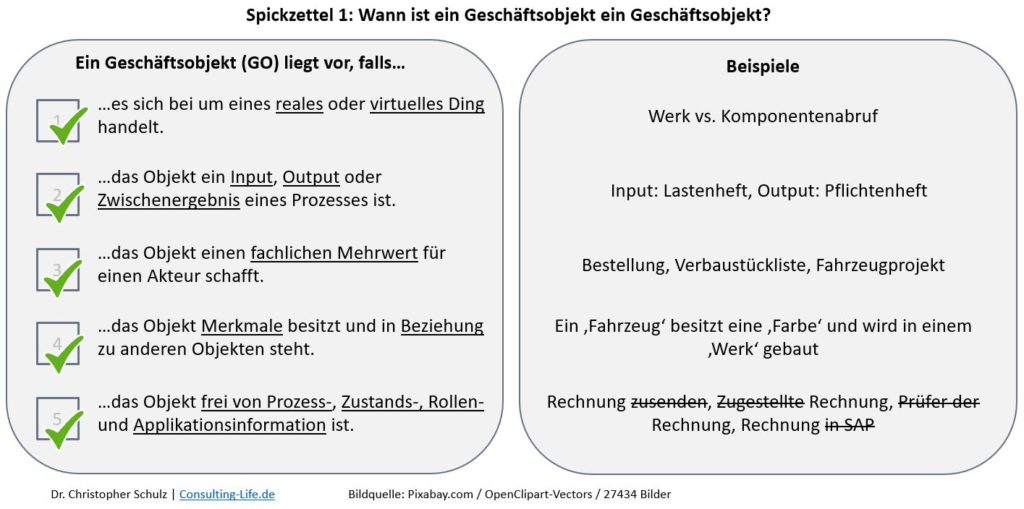

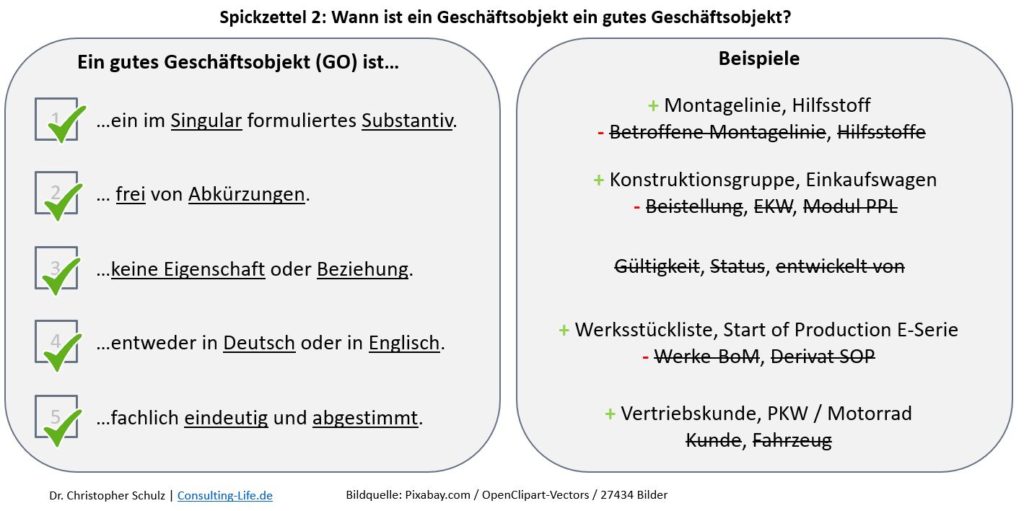

Checkliste für Geschäftsobjekte

Regelmäßig bringe ich Checklisten für inhaltliche Kundenaufgaben zum Einsatz. Nachfolgend zwei Listen für die Identifikation (Ist-Zustand) und Verbesserung (Soll-Zustand) von Geschäftsobjekten im Engineering Umfeld.

Ein Geschäftsobjekt ist ein reales bzw. virtuelles Ding, welches von einem Geschäftsprozess benötigt, angepasst oder bereitgestellt wird.

Zielgruppe beider Listen ist der Fachbereich. Auf Basis von jeweils fünf geschlossenen Fragen stellt dieser fest bzw. sicher, ob ein Geschäftsobjekt vorliegt und falls ja, ob es sich um ein gutes Geschäftsobjekt handelt. Die Beispiele und Negativ-Beispiele helfen bei der Beurteilung und Adaption.

Checklisten im Privatleben

Du nutzt sie mehrfach im Alltag, oft auch unbewusst: Checklisten. Ob die Projekt-Kick-Off Checkliste, die Ergebnisprüfliste, das Abnahmeprotokoll oder die Einkaufsliste – immer wieder spielen Checklisten im beruflichen und privaten eine Rolle.

Auch abseits der Arbeitswelt wimmelt es von sich wiederholenden Aufgaben und damit von Checklisten, beispielsweise beim…

- Wohnungsumzug,

- Vorstellungsgespräch oder

- Hochzeitsfest.

Setze das Konzept immer ein, sobald Du Zustandswissen kapseln und später wieder verfügbar machen willst.

Vor- & Nachteile

Pro

- Eine Checkliste gibt Dir Sicherheit im Ausführen eines Prozesses und Prüfung eines Ergebnisses. Punkt für Punkt absolvierst Du die Schritte und bist sicher, dabei nichts zu vergessen.

- Eine Checkliste spart Dir Zeit und Energie. Sie nimmt Dir kognitive Arbeit ab, setzt wertvolle Kapazität in Deinem Gehirn frei.

- Eine Checkliste zwingt zur Disziplin, sorgt auch bei Routineaufgaben dafür, dass Du das Notwendige in der richtigen Reihenfolge kontrollierst umsetzt.

- Eine Checkliste unterstützt das Delegieren von Aufgaben. Statt eines Prozessdiagrammes oder einer Textbeschreibung drückst Du dem Helfer die Checkliste in die Hand.

- Das Werkzeug ist einfach und ohne großen Zeitaufwand anwendbar, spezifische Methodenkenntnisse oder Software sind nicht erforderlich.

- Checklisten sind flexibel in allen beruflichen und privaten Bereichen nutzenstiftend. Auch lässt sich eine Liste direkt ergänzen, ändern und anpassen, je nach Erkenntnissen im Praxisbetrieb.

Contra

- Eine Checkliste ist nur für wiederkehrende Aufgaben sinnvoll. Für sich stetig wandelnde Ist-Zustände (z.B. hunderte mögliche Ausprägungen) sowie variable Soll-Zuständen (z.B. hohe Varianz im Prozess) ist das Tool ungeeignet.

- Das Werkzeug funktioniert nicht für Tätigkeiten, für die Du kontinuierlich 100 Prozent Aufmerksamkeit aufbringen musst und Dich nicht parallel mit einer Liste beschäftigen kannst.

- Mit der Nutzung einer Checkliste besteht die Gefahr des Tunnelblicks. Du schaust nicht nach links und rechts, ratterst stur die Checkliste runter mit dem Ziel alle Punkte abzuhaken. Damit verhindert die Liste Kreativität und Andersdenken.

- Eine Checkliste deckt nur bekannte Punkte ab und gibt keine Veranlassung über weitere Aspekte nachzudenken.

Praxistipps

Tipp 1 – Alternative Begriffsbezeichnung verwenden

Die Checkliste ist im Geschäftsleben ein alter Hut und reist keinen vom Hocker. Checkliste – das klingt nach Bürokratie und Arbeit, vielleicht auch etwas angestaubt. Um das Konzept zu etablieren, nutzt Du einen alternativen Namen. Was hältst Du von ‚Spickzettel‘, ‚Check Sheet‘ oder ‚Quick Check‘?

Tipp 2 – Checkliste am Einsatzort vorhalten

Was nützt die beste Checkliste, falls diese für die Aufgabe nicht zur Verfügung steht oder erst umständlich gesucht werden muss? Stelle die Liste an dem Ort bereit, wo sie ein Nutzer auch einsetzt. Das ist der Reisekoffer für die Packliste, der Qualitäts-Check in der Vorlage eines Beratungsangebots oder die Checkliste zum Projektstart oder Projektende.

Tipp 3 – Checkliste minimalistisch gestalten

Checklisten mit über 15 Punkten schrecken einen Nutzer ab. Listen mit langen verschachtelten Fragesätzen ebenfalls. Halte Deine Liste minimal. Nicht jeder Handgriff muss festgehalten werden, nur das Nötigste findet Eingang. Spalte zu groß gewordene Listenmonster mit Fallunterscheidungen in mehrere kurze Checklisten auf. So bleibt das gebündelte Wissen handhabbar und erleichtert die Arbeit.

Formuliere positive Ergebnisaussagen, statt Fragen. Das motiviert und inspiriert, nimmt der Punkt bereits den Abschluss voraus.

Tipp 4 – Mit einfachen Punkten starten lassen

Die Reihenfolge der Punkte auf der Checkliste ist beliebig? Prima!

Starte mit Quick Wins, also Punkten, die ein Nutzer der Liste einfach beantworten bzw. schnell erledigen kann. Damit investiert er in die Aufgabe und die Checkliste. Menschen möchten angefangene Dinge zu Ende bringen, buchstäblich den Knopf an die Sache bekommen. Die Chance liegen höher, dass der Nutzer auch den Rest der Liste abarbeitet, als wenn er gleich mit einem schweren Punkt gestartet wäre.

Tipp 5 – Auch für fragmentierte Aufgaben einsetzen

Auch bei umfangreichen Aufgaben, die Du zeitlich verteilt mehrmals in Angriff nimmst, ist eine Checkliste praktisch. Markiere auf der Liste einfach den Punkt zu welchem Du die Arbeit unterbrochen hast. Beim nächsten Einsatz machst Du an der Stelle weiter.

Lesetipp

Als Unternehmensberater findest Du in Giso Weyands Die 250 besten Checklisten für Berater, Trainer und Coaches: Basis: Strategie und Positionierung* eine Fülle von in Checklistenformat zusammengetragenes Consulting Wissen für Deine strategische Ausrichtung sowie das Marketing und den Vertrieb.

Ursprung

Wo genau der Ursprung des Werkzeugs liegt, ist mir nicht bekannt.

Tatsächlich nutzen viele Berufsbereiche mit wiederkehrenden Aufgaben das Werkzeug der Checkliste. Beispielsweise gehören in der Luftfahrt Checklisten zum Standardwerkzeug. Piloten nutzen diese vor, während und nach dem Flug, um Maßnahmen nicht zu vergessen bzw. das Ergebnis ihrer Aktionen zu überprüfen.

Bonusmaterial

- Thomas Mangold: Warum du unbedingt mit Checklisten arbeiten solltest – der Selbstmanagement Trainer liefert mehrere praktische Beispiele für Checklisten im Alltag

- Maik Pfingsten: Geheimwaffe Checklisten (20 min) – Podcast über gute und weniger gute Checklisten

- Maik Pfingsten: Sind Chechklisten sinnvoll .. und wenn ja, welche? (17 min) – Nutzung von Checklisten für Beratungsprodukte bzw. Productized Services

- Andrea Windolph: Checklisten mit Excel erstellen: drei Varianten erklärt – Kurzanleitung wie Du mit Microsoft Excel eine Checkliste umsetzt

Letzte Aktualisierung am 10.04.2025 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Sofort mit professionellen Templates starten?

Nutze die Consulting Methodenvorlagen XXL mit über 460 Office Vorlagen für Deinen Projekterfolg!